Hab keine Angst vor Dingen, die du nicht kennst“, sagt die 18-jährige Dora Calderon mit leuchtenden Augen, während sie sich nach einem ruhigen Fleck im Trainingsraum der Fredericton High School in der kanadischen Atlantikprovinz New Brunswick umsieht und schließlich auf den Rand der kreisrunden Matte deutet und sich in ihrem orange-schwarzen Trainingsoutfit an dessen Kante setzt. „Nur durch diese Einstellung habe ich meinen absoluten Lieblingssport gefunden“, erklärt sie. Ringen hat die Austauschschülerin aus Mexiko in ihrem Austauschland Kanada mit 17 Jahren kennen und lieben gelernt. Sie gibt aber zu, nie zuvor daran gedacht zu haben, sich dem Ringen zuzuwenden, denn von Ballett, was sie über zehn Jahre lang betrieben hatte, zum Ringen ist es ein weiter Schritt. Und nur aus einem Zufall heraus ist sie ihn dann auch gegangen. Aber sie bereut ihn keinesfalls, auch weil das Ringen sie stärker machte denn je.

Schweiß, schlechte Luft, Keuchen

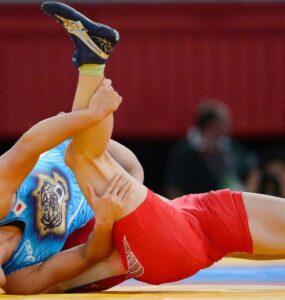

Seit 1896 ist Ringen Disziplin bei den Olympischen Spielen und seit 2004 auch zugelassen für Frauen. Ein Öffnen der Tür zum in der Highschool gelegenen Trainingsraum sorgt an diesem Nachmittag für einen ersten Eindruck: Eine Mischung aus Schweiß, verbrauchter Luft, pochenden Herzen und keuchenden Lungen schlägt einem entgegen. In den Blick fällt der ausgerollte schwarz-weiße Kreis in der Mitte, darauf Markierungen, an denen Füße stehen, die auf ihr Zeichen warten, Wasserflaschen am Rand der Matte und ein Haufen bunter Springseile am Rand des Raums. Die Stimmung ist pure Konzentration und eine Kombination aus Erfolg und Frust, Glücksgefühlen und Pechmomenten, Gelassenheit trotz Spannung und der Freude und dem Ehrgeiz über allem. Die Gesichter der Mädchen und Jungen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren sind hoch konzentriert. Es ist der Wille, der in diesem Trainingsraum alles prägt. „Mein erster Gedanke, als ich hier hereinkam, war: Hilfe, ich werde so was von verletzt werden“, erzählt Dora. Doch das war nicht das, was sie am Ende der ersten Trainingseinheit beschäftigt habe. Vielmehr stellte sich ihr die Frage, wie sie das restliche Training überstehen, ja gar überleben solle, erzählt sie lachend. Denn das Ringtraining, besonders das Warm-up, hat es in sich. „Bei 35 Sprints, eine 20 Meter lange Rampe hoch, ohne große Pause, gelangt jeder an seine Grenze.“ Die Technik ist geprägt von Perfektion und Kontrolle. Keine Bewegung ist zufällig und jede falsche kann einen „Pin“ bedeuten. So nennt man das bestmögliche Ende eines Kampfes, bei dem die Schultern des Gegners auf dem Boden fixiert werden, bis der Kampfrichter abpfeift.

Bessere Stressbewältigung und Selbstwahrnehmung

Ringen macht stark. Dora erzählt: „Was mir in diesem Trainingsraum von Anfang an beigebracht wurde, ist, es immer und immer wieder zu versuchen und ja nicht aufzugeben, so unmöglich etwas auch scheinen mag. Mein Selbstbewusstsein ist mittlerweile ziemlich groß, was, bevor ich mit dem Ringen angefangen hatte, nicht immer der Fall war. Mir ist es jetzt egal, was andere über mich denken.“ Mit einem Leuchten in den Augen sagt sie: „Das erste Mal, dass ich ein großes Stück Selbstbewusstsein gewonnen habe, war, nachdem ich meinen ersten Kampf durch einen Pin gewonnen hatte. Einfach unbeschreiblich das Gefühl, wenn nach dem Kampf das erste Mal in deinem Leben dein Arm am Ende hochgehoben wird als Zeichen des Sieges.“

Die Faszination des Ringens macht gerade Frauen ihre Stärke mehr bewusst, auch in Gefahrensituationen wie bei sexuellen Übergriffen. Dora selbst hat sich zum Glück in noch keiner dieser Situationen befunden, sagt aber, dass sie sich für solche Momente mehr gewappnet fühlt. Es ist in Studien gezeigt worden, was für einen positiven Einfluss Kampfsport auf Frauen haben kann. Er sorgt sowohl für signifikant höhere Selbstkonzeptwerte als auch für eine bessere Stressbewältigung und Selbstwahrnehmung. „Hab keine Angst vor Ringen, nur weil du es nicht kennst, und probier’s einfach.“

Sie können mehr von den nachrichten auf lesen quelle